Generalversammlung der GBW Wien, 11.April 2024

Allgemein

Holy Prostitution – Film und Gespräch

Über die systematische Unterdrückung von Frauen im Iran.

Allgemein

Act Now! Klimakonferenz

Mit über hundert Teilnehmer:innen pro Tag, diskutierten wir über die Zukunft.

Allgemein

Zweite Feministische Klimakonferenz

Fulminant ging die 2. Feministische Klimakonferenz mit vielen Expertinnen, Aktivistinnen und Politikerinnen am Samstag im Wiener Rathaus zu Ende.

Allgemein

Politik auf dem Teller

Konstruktive Beiträge zu einer globalen Ernährungswende

Allgemein

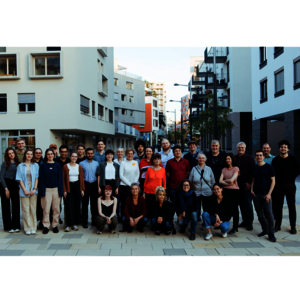

Willkommen neuer Vorstand

Wir präsentieren unseren Vorstand für die Funktionsperiode 2023-2025

Allgemein

Say it loud!

Beiträge zu aktuellen Fragen der Flüchtlingspolitik

Allgemein

The Green Line – Die Zweierlinie als Jahrhundertchance

Vision einer lebenswerten Zweierlinie

Allgemein

Klimakrise und Lebensweise

Studie von Dr. Andreas Weber im Auftrag der GBW Wien

Allgemein

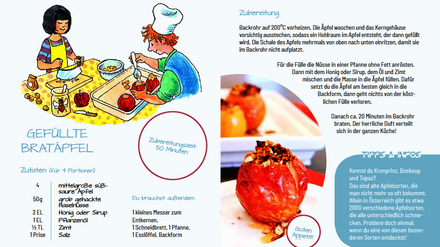

Kleine Kinder Küche

Bunt, herzhaft, süß – und voller Überraschungen. Unser Kinderkochbuch.

Allgemein

Abschied von Maria Christina Boidi

31.10.1941 - 20.11.2022 | Verabschiedung am 14. Dezember 2022

Allgemein

Führungsleitbild für eine Grüne Organisation

Das Führungsleitbild richtet sich an alle Organisationen, die ihre Mitglieder in ihrer Vielfalt erkennen möchten und Basisdemokratie und Führung...

Allgemein

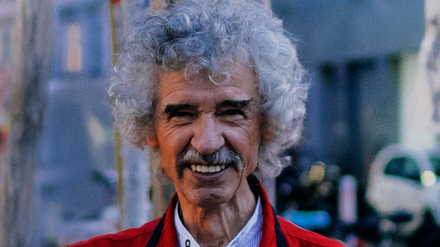

Im Gedenken an Oswald Kuppelwieser

19.1.1947 - 14.7.2022

Allgemein

An der Gürtellinie. Studien zur Verkehrsberuhigung

Zukunftsmusik statt Verkehrslärm: die erste Studie „Verkehrsberuhigung Margaretengürtel“

Allgemein

Stimme – Zeitschrift der Initiative Minderheiten

Im Fokus der 120. Ausgabe der Stimme: 30 Jahre Bündnisse und Kompromisse im Kampf für Gerechtigkeit und Menschenrechte.

Allgemein

Eine Festschrift für Maria Cristina Boidi

„Si no luchas, estas perdida! Wenn du nicht kämpfst, bist du verloren!“